|

刘秉江 1937 年生于北京;1961 年毕业于中央美术学院,师从董希文教授;现任:中国美术家协会理事、中国美协壁画艺术委员会副主任、中国油画学会理事、中国壁画学会理事、中央民族大学美术学院教授、硕士研究生导师;第六届、第七届、第十届、第十一届、第十二届全国美展评委;1961 年至今在中央民族大学美术学院任教;自1959 年以来,作品曾多次参加历届全国美展和全国性大展;自1980 年以来,油画作品、重彩及素描分别在美国、日本、法国、土耳其、意大利、新加坡等国举办过联展和个展,作品被中国美术馆和各国收藏家收藏;1982 年与周菱创作的北京饭店壁画《创造·收获·欢乐》分别于1984年获第六届全国美展之银奖,1999 年获美国《富达杯 20 世纪末亚太艺术大奖赛》银奖,2004年5月首届全国壁画大展获大奖;1986年油画《舞蹈的裸女》在法国巴黎获《ARTS TI QUEDULYS》沙龙奖章;自1983年至今曾分别应邀赴日本、法国、西班牙、英国、荷兰、比利时、意大利、德国、奥地利、新加坡、印尼等国进行交流访问、艺术考察。

真情和激情的交响 (云南美术出版社总编辑,编审)方绍忠 北京饭店东大厅的大型壁画《创造·收获·欢乐》是著名画家刘秉江、周菱夫妇历经两年的艰苦劳动,于1982年宣告完成的鸿篇巨制。这幅长17米,高5.8米,有20多种民族、70多个人物,上百只鸟兽和多种生活娱乐场面的大型壁画,是两位画家集几十年的生活积累,在精力最旺、激情最盛时期,反复构思、着意造型、精心描摹的呕心沥血之作。这些,都为它在第六届全国美展中荣获银奖,成为当代中国大型壁画的扛鼎之作奠定了基础。这幅画的成功和创作过程表明,任何严肃的艺术创作,排斥急功近利的短视行为,任何传世之作,都是艺术家潜心求索的心血结晶。趁《刘秉江周菱壁画集》出版的机会,作为画家的故交和本书的责任编辑,我想把刘秉江、周菱夫妇艰难结合又艰难分手的心路历程作一点叙述。以此帮助喜爱本书的人们更好地解读这幅壁画的画外“功夫”。

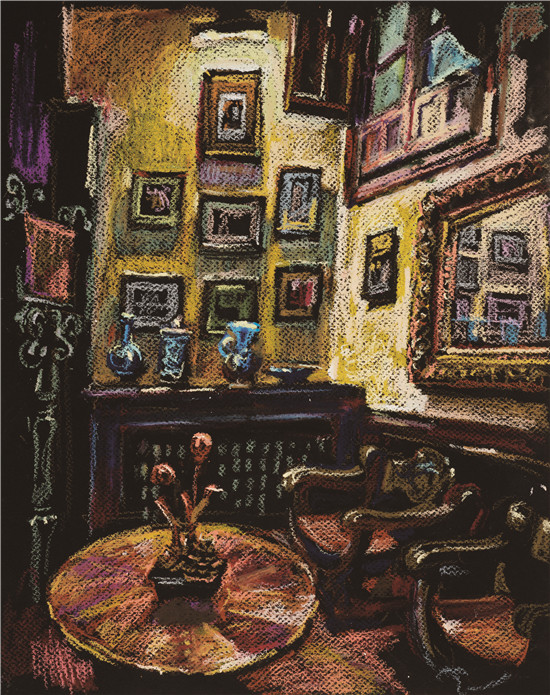

阿尔巴拉辛酒店写生 纸本油画棒 32x41cm 2016年 生活中常有这样的事情:艰难的探索和不息的奋斗,会使两颗彼此陌生的异性之心,因志气相同而渐渐接近,由相互吸引结为夫妻;然而,成功的光环和欢庆的锣鼓,又会像雷电光波,使一些功成名就的老夫老妻迷茫,最终飞离往昔用泪血构筑的爱巢而各奔东西……秉江和周菱也极不情愿地走了这么一条路。 人的相遇相知要有缘份。说来很巧,我和秉江都是1961年秋到中央民族学院艺术系的。所不同的是,他是以优异的成绩从中央美术学院油画系董希文工作室毕业后,分配到中央民族学院艺术系任美术教师的。我却只是一个刚从西南边疆城市昆明初中毕业后,进入中央民族学院艺术系音乐预备班,师从刘天华先生的弟子陈振铎教授学习二胡演奏专业的学生。当时,周菱是中央民族学院艺术系国画专业本科二年级的学生。她聪颖内秀,一副大家闺秀的气质,她学习刻苦,专业成绩很优秀。 由于我们系的老师和学生只有200多人,又经常在一起开会听报告,没多长时间,彼此间都叫得上名字。但是,我真正认识秉江是从1965年9月在广西壮族自治区三江侗族自治县参加“四清”运动开始的。

帕米尔风韵 布面油画 60x50cm2008年 我至今仍清楚地记得,从1964年一开始,北京的市场物资供应一天天的好起来,连平素很难见到的油炸花生米在商店里都能买到。可是,从我们经常听的各种报告中,我感到“阶级斗争”的弦一天天在绷紧。春天,北京大多数高校的部分教师和高年级学生,已经下乡参加“四清”运动。我校去四川省凉山彝族自治州参加“四清”。秉江被安排去凉山参加第一期“四清”,一去就将近一年。 1965年初夏,秉江从凉山“四清”归来。当时,他和周菱经多年恋爱,已商定结婚。此时正值周菱大学毕业面临分配工作。按理,周菱是天津人,一向品学兼优,留校当教员或留北京工作不是很难的事,因为有留京名额。秉江一向耿直清高,从来不会讨好领导。但为了周菱,也为了自己,他拉下脸皮四处求人。但是,他得到的答复除了搪塞就是一堆革命词藻包装下的“大道理”。书记板着面孔说: “你们应该做《革命》的夫妻嘛!”结果,周菱不但没有留在北京反而被分配到数千公里以外的云南。秉江再次据理力争时,教研组长说: “你将来也可以到云南去工作嘛,把你的父母也接去。”秉江正想再四处奔走时,他却被毫无道理地派往广西再次参加第二期“四清”。面对这种雪上加霜的刁难,秉江气愤极了。他质问:“我已经参加过第一期‘四清’,为什么还要我参加第二期?"文化部规定文艺工作者只参加一期‘四清’,你们为什么不执行?为什么参加过第一期四清的人中,别人没有,而只有我一个人必需再参加第二期‘四清’系主任对秉江吼道:“因为你第一期没有搞好!!”教研组长却心虚的支吾着:“你搞得不够出色。”

阿尔巴拉辛 写生纸本油画棒 45x32cm 2016年 秉江深知这是对他的排挤和迫害,但是,自己无权无势,如果继续抗争,周菱可能会遭到进一步加害。他只好忍气吞声,敢怒而不敢言。周菱得知秉江遭受的一切,没有再做无用的抗争。她决定马上和秉江结婚。 蜜月苦短,前程渺茫。他们结婚后的第10天,秉江就含泪把新婚妻子周菱托附给自己少年时代的同学、挚友,中央工艺美术学院毕业后已在云南工作了几年,当时正在北京探亲的丁绍光先生,请他一路关照周菱去云南工作。 京广线上,一列南去的火车在飞奔。卧铺车厢里,平生第一次睡卧铺的中央民族学院赴广西三江县“四清”的穷学生们兴奋不已,谈笑风生。但秉江却似生了大病,默默无语地平躺在上铺上,看着低矮的车厢发呆。一想到周菱远去云南,自己又被驱赶到广西,此去关山万里,南北东西,何日才可团聚,泪水就汩汩地顺着他的脸颊流下来…… 。

山中的风 布面油画 80x60cm 2008年 到了广西三江县,我和秉江分在县城附近的大竹公社凤朝大队。他在大队搞资料工作,我在第六生产队任工作队员。我们俩人同在一位姓候的社员家搭伙。将近半年多的时间,我们像亲兄弟一样朝夕相处,同吃一锅饭。那时,农民生活很苦,每天两顿饭大都是半干半稀。虽然这里盛产茶油,因栽种技术落后产量低,加之上交任务重,每年分到社员手中的茶油都很少。吃这种缺油少粮的伙食,白天下田干活,晚上熬夜开会,我们经常饥肠辘辘,身体都比较虚弱。然而,这里的景色却是出奇的美,山上长满了高大挺拔的杉木和一片接一片的茶油树。沿县城流过的那条江,一进入秋天就宛如一条宽阔的绿缎子,清澈中发着诱人的波光。有多少个夕阳西下的傍晚,我和秉江缓步来到江边,浸泡在细腻温柔的江水中洗凉解乏。这种时刻,我们谈论最多的话题是昆明。那里,有我的父母和弟妹;那里,有秉江亲爱的妻子。至今,我还清楚地记得,每当他收到周菱的来信时,他是多么的高兴啊!对周菱的每封来信,他都像着了迷似的反复把玩,那神情仿佛在欣赏一幅名画,仿佛在品味一首名曲。我比他小八九岁,从未谈过恋爱,只觉得他痴,痴得令我不解。 1966年盛夏,“文化大革命”突然爆发,我们提前撤离尚未结束的“四清”第一线,惴惴不安地回到了北京。1967年初周菱趁“革命大串联"的时机回京短暂地团聚了。从此,他们开始了北京至昆明的长达8年分居生活。直至1973年,周菱终于调回了母校,担任中国画专业的白描、水墨、创作等课程的教师。这对恩爱夫妻才得以团圆。

2003年法国画室窗外 油画棒 对这对酷爱绘画艺术又志向高远的夫妻来说,生活的暂时安定意味着他们感受到了可以投身绘画艺术的一丝曙光。因为当时时局十分混乱,各种“学习"和“批判”使人精疲力尽。加之他们的爱女才五岁多,家务拖累大。但是,他们忙里偷闲,几乎把所有的业余时间都用在了绘画上。而且,他们没有因循守旧,而是利用他们在民族学院任教和多次到民族地区深入生活、采风写生,熟悉兄弟民族生活习俗的有利条件,把绘画的视野对准了民族画风的探索和创造上。早在70年代初,秉江在恩师董希文先生和黄永玉先生的启示下,有意识地在油画中作了装饰画风的探索。从收入本书的几幅秉江70年代末创作的现代重彩画可以看出,当时他已取得了突出成果。著名美术理论家、中央美术学院教授邵大箴先称秉江是现代重彩画的“创始者之一"。周菱自1974.年起,正式拜著名画家黄永玉先生为师,开始了高丽纸重彩画的创作,成为现代重彩画派的代表人物之一。 正因为如此,1980年初,在黄永玉先生和华君武先生的推荐下,北京饭店聘请刘秉江、周菱夫妻为饭店创作大型壁画。当黄永玉先生把他们领到北京饭店东大厅那堵高大的墙壁前时,他们不紧张、不迟疑,心中更多的是有一种雄鹰飞向蓝天白云,鱼儿游进江河湖海的激情。多少年来,他们早就梦想有这么一堵墙施展自己的才干了!他们把壁画的题材锁定在表现自己十分熟悉的少数民族生活上,用热爱兄弟民族的真情和献身绘画艺术的激情唱响一曲歌颂民族大家庭勤劳、智慧与团结,人与自然和谐生存的赞歌。 经过两年的努力,他们圆满地完成了中国当代壁画史上占有重要地位的这一宏篇巨制。二十年后,旅居美国的周菱在《我的艺术和生活》一文中谈到这幅壁画创作的过程时说:“在这块85平方米的‘国土’上我们幸运地做了一次‘上帝’和‘国王’,我们主宰了一块乐土。”

闺中风韵 布面油画 90x60cm 2012年 这幅大型壁画的成功,为秉江夫妇赢来了声誉,提高了他们在中国画坛的知名度。为了深造和提高,1985年,秉江开始了赴法国等西欧诸国为期二年的艺术考察生活。1987年,秉江尚未回国时,周菱也在中国现代重彩画在美国风行一时的时候,作为一名职业画家去了美国,走进了西方社会。这对丹青伴侣,为追求各自的事业,又开始了分居东西半球的生活。 而且,将近12年的时间,他们没有见过面。其问,我多次去北京,我们多次见面,他都会谈到周菱。看得出来,他一直思念她。 也许是两颗心彼此等待得太久、太疲倦的缘故,他们终于作出了选择。

阿尔巴拉辛酒店写生 纸本油画棒 32x41cm2016年 1997年,周菱出国后第一次回到北京,秉江告诉我,他们已经友好地分手了。作为朋友,我为他们的分手惋惜。1999年10月,秉江和中央美术学院壁画系教授张世彦先生来云南丽江参加首届东巴国际艺术节。这是秉江自1973年以后第一次来云南。他们从丽江回昆明那天傍晚,我在圆通街请他们吃过桥米线。饭罢,我送秉江去云南艺术学院看望他的学生。我们乘坐的汽车快到达翠湖北沿的云南大学门口时,秉江提出停车。车刚停稳,他下车后穿过马路直奔省文联的院子,我急忙跟了上去。省文联临街的那扇铁门反锁着,我们敲了一阵,始终没有回应。我问秉江有什么事,他没有回答,只是熟悉地顺着文联大院围墙朝东西方向走去。此时,夜幕降临,华灯初上,翠湖岸边,人流如织。秉江站在文联院子被拆除的一个临时围栏边,急切地朝里面张望着。安静的院于没有一个人影,只见房屋窗子溢出的灯光,静静地照在树叶花枝上。大概过了好几分钟,他才失望地往回走。坐在车上,他心事重重,若有所失。 后来,在我的追问下,他说出了心中的秘密。

南疆牧羊人 布面油画 90x70cm 2014年 1969年10月,在林彪一道《战备疏散》的命令下,全国上下的知识分子均被拖儿带女地赶到农村和边疆去。在此背景下,民族学院绝大多数教职工均在三天之内带着老小被驱赶到湖北的沙洋。而秉江则随教改分队被派往到云南红河哈尼族自治州的元阳县。在途径昆明休整时,分队负责人对他说:“你的家在这儿,晚上你可以回家去住了。”他高兴极了,但随之又感到十分为难,因为周菱刚从一个偏远的煤矿劳动归来,住在云南民族学院的集体宿舍里。她哪里有什么“家”呢?想去借间房子,可几个老朋友丁绍光、但平等人也都疏散到边疆去了,但几经周折之后终于找到了但平宿舍的钥匙。 《家》终于有了,那是地处翠湖北沿省文联院子里的一间不足十平米的小屋:四壁漆黑、没有家俱,只有一张床,屋中堆着主人未带走的杂物,到处都是灰尘及蜘蛛网……。但这毕竟是一个可以安身的窝了。 尽管这是一个借来的临时巢穴,在这对南北聚首的相思鸟心中,是一个多么温馨的家呀!在这问小屋,他们度过了永生难忘的十天。每天晚上,周菱都要去云南民族学院参加单位组织的“清理阶级队伍”的学习。晚上九点多种,秉江都要顺着翠湖北岸云南大学围墙东侧的丁字坡,沿着弯曲的石径爬上坡头的北门街去接周菱,然后,又沿着丁字坡往“家”里走。 秉江那天晚上要找的就是这间小屋。

阿尔巴拉辛 写生纸本油画棒 45x32cm 2016年 l999年10月至今,秉江已经第三次来云南了。每次到昆明,他都要去翠湖边上走走。虽然,曾给他们带来温馨的那间小屋已拆除,但在秉江心中,那间小屋依然存在。那里,有他人生中互相厮守的十个夜晚;那里,有他拆不掉的精神家园……秉江不止一次说,云南是他的第二故乡。这就是他抹不去的云南情结。 从某种意义上说,选择绘画,就是选择孤独。秉江和周菱都是孤独的。好在孤独孕育了辉煌。如今,他们都是国内外的知名画家。虽然他们已经分手多年了,但是,这幅大型壁画已经将他们的名字永远拴在了一起。作为画家的朋友,我了解他们,在坎坷多变的艺术旅途上,他们都会顽强地朝着既定目标走下去的。 2001年2月于昆明 |