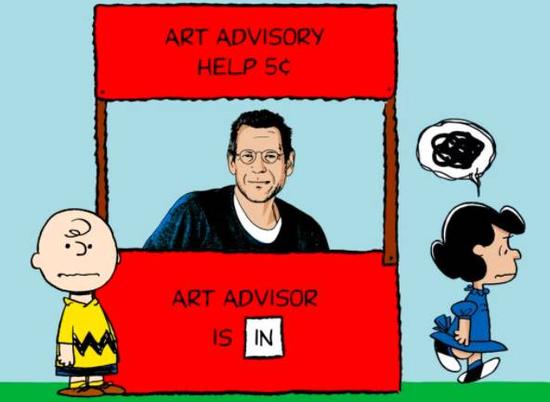

“走过路过,不要错过“。图片:courtesy of Kenny Schachter 在我刚开始工作时,艺博会在当时还处于旧石器时代。这种大帐篷底下进行的艺术活动曾发生在芝加哥、科隆以及巴塞尔(谁还记得当时只有那么一个巴塞尔艺博会呢?)。在特定的年代里,参加两到三个艺博会可能算是种例行公事。但如今,艺博会图景的变化着实令人咋舌:每年都有许许多多艺博会,而一家画廊一年参加其中的5-10场也已经算是常态。因此,我每年也在忙着做空中飞人,和家人在一起的时间变得更少。如果要召开一个各大艺博会总监的大会,恐怕会塞满一个世博会大厅。这些剧烈的变化就这么摆在我们的眼前。艺博会代表着Instagram一代的人(我们几乎都是)迅速转移注意力的行动习惯,也标志着传统画廊的艺术消费模式正在退出舞台。 大概至少在15年前,我才真正开始在艺博会上购买东西。现在尽管我仍经常光顾画廊的实体空间,但我已经完全停不下来了。呜呼!不过那又怎样,时间会证明除了交易会和应用软件外,还有其他东西能够代替传统的去画廊购买的体验。艺博会的大热正反映了经济变化的状态,以及我们如何看待和体验艺术。就像是影像淘汰了收音机,iPhone几乎将书、报纸、杂志、音乐和电视全都抹杀了一样,那么实体画廊会是下一个消失的产业吗? 我在上篇专栏文章里就提到了这点,但是画廊在追求成功的过程中就已经埋下了失败的种子:换句话说中小型画廊空间的生意做得越好,他们要保持长久的繁荣就更困难。员工的需求、旅行费用、展位费用、画廊空间租借费,这些开销都在直线上涨,然而从哪里能获得这些投资回报呢?基本上来说,是不可能的。我之前和一位极为聪明,向我咨询意见的画廊主进行了会面。这位画廊主已经在高端画廊行列运营了几十年,尽管有来自商业和机构的多重支持,她的生意还是有些挣扎。 如果一家画廊从一位艺术家初出茅庐时起,慢慢将他培养得羽翼丰满,之后会怎样呢?艺术家可能就会展翅高飞,画廊什么都得不到。当然,我对画廊主怀有着最崇高的尊重和敬意(不像是洛杉矶某位聒噪的私人经纪人),但这本就是一份如谜题般复杂的不幸任务。Ernst Beyeler在2010年去世前不久,这位瑞士经纪人兼同名基金会的创始人说:“我想感谢在过去这些年里从我这儿买过艺术作品的人,但我更要感谢的是那些没有买的人,他们让我变得富有。“Beyeler的意思是你能通过买作品来赚钱,但是如果留着这些作品你就能创造财富。 弗里玆 事实上,人们就像无头苍蝇般盲目地跟风艺博会。单单艺博会累计吸引的人流很有可能会令全世界画廊实际参观人数的总和相形见绌。在上周弗里玆伦敦艺博会之前,我有预感弗里玆伦敦今年有不少改变,应该会退步不少。然而,事实证明我的预感是错的。相比前几届,我倒是更享受这次的艺博会(除了新鲜空气有些缺乏,坐飞机感觉就像是在spa间里一样)。尽管弗里玆伦敦一直会占有重要的一席之地,但从10月19-22日举行的巴黎国际当代艺博会(FIAC)势必会从弗里玆那儿分走一些人流。如果我住在美国的话,应该就会选择FIAC,而不是像现在很多人这样做两次跨洋之旅。 《卫报》作者Jonathan Jones发表的相关文章归纳起来说就是:弗里玆艺博会是一个假装是一场美术馆展览的超资本主义温室。但其实这完全没有说到重点。确实,我们都知道艺术市场是一个站在经济制高点人们的特权场所,但同时对于那些勇于尝试的人来说仍可以免费参观英国各大博物馆和画廊。我并不同意弗里玆艺博会只是把出售艺术作品打造成一个更层次化、多样化的体验(尽管他们确实这样做了)的指控。省省吧,Jon。 纽约303画廊的Lisa Spellman是我很推崇的一位经纪人,她把今年的艺博会称作是“一场令人快乐的博览会“,因为她的展位交易非常活跃,几乎没有停歇。实际上,在开幕式那天人潮蜂拥而至的时候,经纪人可能忙到暂时都无暇顾及自己的膀胱,也没机会短暂溜出去解手。这是艺博会所需要的奉献精神:待在那儿,就地解决,然后享受(交易的)乐趣;或者是离开下,解手一下,然后为此懊悔不已。好吧,这并不是什么好笑的笑话。说到如厕这件事,我不懂为什么今年会搞成中性洗手间。另外一个令人不安的方面是,今年是第一次有那些可爱的小狗在帐篷里游荡,嗅嗅是否有爆炸物。 另一个观察到的现象是:在艺博会里,我没有看到太多黑人艺术经纪人。诚然,各种不同种族、民族、文化背景的艺术家正在四处开花,但是你是否了解其实很少有非白人的艺术经纪人?我相信这会随着各年龄层艺术家财富的变化而发生改变。我们可以看到艺术市场为了给迅速占据艺术圈前沿的;更年轻一代艺术家们提供合理的背景环境,市场也在寻找那些过去被大大忽视或者逐渐势弱的艺术家们。当然,晚到的关注总比永远的忽视要好。 现在或许艺术顾问的人数会比藏家人数还多,但我觉得艺术作品的成交如果算不上艰难的话,还算是在以稳固的步伐进行。实现销售和没有实现销售的画廊总以钟形曲线的图形呈现,输家和赢家各占一半。奇怪的是,在艺博会开始前我收到了伦敦一家名为Goldhurst的顾问公司主动发过来的邮件,询问我是否能够担任导览。这是个很聪明的市场营销:冷邮件营销。不过这倒是让我想起了漫画《史努比》里的Lucy在一个柠檬汁摊位上(业余地)推销精神治疗服务。《史努比》男主角查理·布朗会发出“哎呀!“的感叹。是否有人能够强制推行一条规定,要求艺术顾问需要持证上岗?即使是我都能做得比那些看上去雄心勃勃的人要好。 我一直是豪瑟沃斯画廊的的大粉丝(他们碰巧现在在伦敦进行着一场精彩的Jack Whitten研究展),也无意否认他们在弗里玆上的任何付出,但那场名为“青铜时代“的假美术馆展览着实让我非常失望。它看上去更像是一场庞大的娱乐节目,充斥着艺术和道具的场地拥挤地让人幽闭恐惧症将要发作。这么说起的话,它就像是一种高度蔓延的富裕病症状,就和Jonathan Jones指出的一样带有达明·赫斯特般过度浮夸和多余的作风。 Nahmads家族几年前就开始了迷你模型的流行趋势,但现在只沦为了展示的噱头。我建议不要再把精力花在这上面了,它就像是一个漏洞损害了你观看艺术、购买艺术品的体验。我从来没有理解过什么是晚期资本主义,现在可能稍微有些懂了。  如果豪瑟沃斯画廊能那么做,我也可以。K-硬币(作者指他本人名字首字母打头的硬币)。图片:courtesy of Kenny Schachter 在豪瑟沃斯画廊展位的一堆大杂烩里,最棒的一部分可能很难被注意到,但确实是那些印有画廊主伊万·沃斯形象的硬币。我有听说艺术家印刷自己的货币,但经纪人呢?为什么不呢?现在是该轮到我们用旧传统的方法来赚钱了。把这些硬币当作艺术市场里的比特币吧。另外,这些崭新却无用的货币倒是和杰夫·昆斯、达明·赫斯特的作风很相似。我不清楚画廊在展位上卖掉些什么作品(他们这方面一向做得很好),但在大师展上他们以360万美元卖出了杜尚重制的现成品铁铲。他们可能想用了这把铁铲把铜器博物馆给清理了出来。 由于弗里玆伦敦分成了两场活动,我发现最好的方法是另找一天去看看大师展,带上你新鲜的双眼、双腿以及膀胱。你可以在半年内每天去艺博会但依旧没有把所有东西看完,更不用提那些经常有变化的展位。Blum & Poe带来一场巨大的Julian Schnabel个人画展,很多作品体积都很大,而价位在25-50万美元左右。不管你喜不喜欢他的作品,这和市场其他年轻或年长的艺术家作品相比,已经算是很好的价格了。  Papa Schnabel在 Blum & Poe展位上的画。图片:courtesy of Kenny Schachter 弗里玆伦敦开始前,我读到Julian从事艺术经纪的儿子Vito由于在火人节上出售大麻而被逮捕(个人觉得,我宁愿被一枪打死也不会去参加这种假惺惺的沙漠新文化祭奠活动。)总之,在这样一个狂欢的场合卖点大麻其实和在学校烘焙售卖上卖点麦芬一样,没什么大不了的。但是由于经纪人本身过于高调,有不少记录在案的名人风流逸事,这件事情还是成了国际性头条新闻。所以,我做了这件“释放Vito“的T恤(纯粹出于好玩)。  Kenny的新作。图片:courtesy of Kenny Schachter 后来,我接到了他父亲(也就是Julian Schnabel大师)不止一次的来电,要求我把这张图片从社交媒体上撤下。他甚至还让一个朋友联系了我,问我如果这样的事情降临到我自己孩子身上,会有什么想法?嗯……鉴于我那些一向行为恶劣的儿子们,这可能每几个月就会发生一次。但我没有将图片撤下。 拍卖 在中国,潜在买家总是被拍卖行反复告诫,在拍卖中竞价才是唯一值得信赖的收藏方式。惊喜吧!但这其实根本不是事实。顺便提一句,一幅非常小的乔纳斯·伍德(Jonas Wood)刚刚在香港苏富比拍出了46.3万美元;一幅差不多大小的画估计在纽约或者伦敦应该达到不了这个数字。 由于伦敦这座城市从宏观经济的层面上正处于衰退的趋势,而反垄断法并不允许不同拍卖行的人在饭桌上商议以一致安排日程,佳士得便径直取消了他们原定于六月的伦敦拍卖会。然而,十月从来也都不是一个适合大量销售的时节——于是佳士得塞进拍卖会的一幅便宜的培根(最低估值600万英镑)则显得愚蠢至极。这种策略从没成功过,在哪里都没有。拍卖开始之前Brett Gorvy在会场工作,仿佛他并没有从佳士得离职一样。他向我保证伦敦市场还会应运回升。我很喜欢和欣赏他,但是事实证明他这次错了。 我有个客户在弗里兹上看上了一件作品,然而一个苏富比的“专家“却劝服了他们不要买;这些人行事并不坦诚。我认识的一个买家想要在苏富比的晚间拍卖上多要一个座位但被拒绝,而最后只有稀稀拉拉的人出席了拍卖,拍卖本身也没什么精彩的亮点。其实,那更像是很久以前的拍卖会场景:一场为专业人士,而不是终端用户准备的贸易活动。拍卖实则只是被定(操)制(纵)以配合一样东西:底线。 看看苏富比在夜拍里流标又在次日早上的拍卖中再拿出来的巴斯奎亚(Basquiat)吧,这只是为了让晚来的买家能那时候买到——这种显然是装点门面的行为,使总成交额增加了500万美元,也避免了可怕的商业智能(BI)分析。几年前,我看见Jose Mugrabi跑上富艺斯拍卖行的主席台要求重新拍一件流拍的作品,因为他接电话走神了。结果那件拍品重新登场,他买了下来。我想说不定那件作品本来就是他的——最好别问了。  Polke的Mehlinder Wurst(Flourinthe Sausage) (1964) 在佳士得以920,750英镑售出。图片:courtesy of Christie‘s 在这个相互连接的拍卖圈里,总共有11件西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)的作品在出售——但好像并没有人特别注意到波尔克过剩现象。虽然他的艺术遗产基金会还正在鼓捣他的作品图册,但是波尔克的市场并不在意这点不便之处,反而一往无前。由富艺斯带头,所有拍卖行(这并不常见)中,六件作品达到了拍前估值的中间价,有五件超过了估价最高值。当我向佳士得请求一件作品的图片时,他们发给我一张被过度修图(使颜色更亮眼)的图片,根本都无法认出是同一件作品。当然,我不禁写信给佳士得管理这件拍品的专家询问为什么要这样做,他回答说:“对不起,我们也无能为力。“另外,正在出于事业重新调整期的艺术家Peter Halley成绩高于了预期,但是Hurvin Anderson和Grayson Perry则是狂超预期,分别都实现了巨大数字的成交额。 富艺斯如今长期表现不佳,在经济方面的判断还不如一个小画廊。最近离职的一位员工告诉我说他们亏损累计超过上千万美金,比起洗钱更像烧钱(原话)。也许富艺斯该把那些注定流拍的作品在下一次的火人节上一把烧掉;那将会成为绝对值回票价的一次奇观,更可以大大地突破底线(终于能做到一次)。他们甚至都没能在拍卖会前将艾未未的作品正确摆放,而这有可能让他们被委托人告上法庭。无法模仿的富艺斯风格:即使你想也没法重复的行径(虽然我不明白你为什么会想)。  为什么人们总是告诉我这些东西?他们现在还不知道吗?我就像艺术圈的精神科医生。图片:courtesy of Kenny Schachter 这个夏天重重的自然灾害之后——以及,更糟糕的人为“灾害“——尽管英国的崎岖之路还在持续,秋天还是欢快地拉开了帷幕。从自私的角度看来,我能预见将会有好的事情发生。弗里兹艺博会期间,我尝试锻炼自我控制力不买任何作品,但并没有成功(我总是如此)。Oscar Murillo的波尔克式作品正在卓纳画廊标价40万美元出售,于是Johann Koenig出售的不及其几分之一价格的Katharina Grosse作品就显得尤其划算。  Kenny新购入的Katharina Grosse作品。图片:courtesy of Kenny Schachter 艺术世界瞬息万变,巴塞尔艺博会依然泰然自若,独享垄断,正变为艺博会帝国中的高古轩。在杜塞尔多夫(以及其他地方)开展的地区活动更是对科隆这样的本土艺博会的零和攻击。我的职业生涯是从科隆开始的,对它依然存有忠实的偏心。我听说巴塞尔还将眼光放到了更多未来的艺博会城市,可能包括已经有西岸和021两个同期艺博会的上海。今年11月,我将在021展出一个项目,虽然我从来都没有自己的画廊空间(与画廊类似的专业空间也没有)。这让我思考:我应该为没有画廊的艺术品经销商开一个艺博会。 艺术市场就像陀思妥耶夫斯基:“罪与罚“倒是很多,但是我只剩下一副假笑和更大的胃口。来吧,FIAC、上海、迈阿密……继续! 来源:artnet |