|

齐白石称石涛“下笔谁敢泣鬼神,二千余载只斯僧”。在艺术上,石涛是一位画家,同时又是甚有品位的书法家,还是一位造园家。石涛又是在中国绘画史上罕见的思想者,一篇《画语录》,几乎成为中国画学史乃至中国美学史的压卷之作。 北京大学教授朱良志所著《石涛研究》,是对石涛的思想、作品和交游等做的综合考察,为理解石涛难懂的画学、变化多端的作品以及纷繁的生平行实,提供了可靠参稽。澎湃新闻经授权发表部分摘选,本文探讨石涛晚年弃佛入道后是不是有家室的问题。 石涛晚年弃佛入道,是不是有家室,成了近年来学界讨论的一个问题。在石涛的有关书札和题跋中,多次谈到了“家”的问题。 北京故宫博物院藏有四通石涛写给岱瞻的信,其中一通云:“弟昨来见先生,因有话说。见客众不能进言,故退也。先生向知弟画原不与众列,不当写屏,只因家口众,老病渐渐日深一日矣。”由另一通书札中“中秋日与书存同在府上一别,归家病到今,将谓苦瓜根欲断之矣”,可判断此札乃石涛极晚之作,书风也合于此期特征。岱瞻,即江世栋,清初大收藏家。石涛诉说自己生活艰辛时,有所谓“家口众”之语,迫于“家”的负担,靠卖画为生。 上海博物馆藏石涛一花果图册,共8开,其中第七开有云:“稚子去年植高台,今年百合花正开。对人鼓舞何处至,疑是罗浮蝶里来。”款署“清湘老人极”,是其晚年作品。诗中所言“稚子去年植高台”,似乎证明,石涛有了子嗣。   八开蔬果册 纸本设色 24.3cm×30cm 上海博物馆

徐邦达《石涛妻女问题》一文引石涛一件不太为人知的《袖魁图》,图上石涛跋云:“济南书记今白发,岁节钟馗旧绿襦。举手托天信见月,破鞋踏碎可怜渠。滔滔时辈今黄壤,六六年华属老夫。儿女来容翁便去,银瓶隔夜浸屠苏。天中节前二日戏图于耕心草堂。”这件作品中有所谓“儿女来容”之语看,也似乎表示石涛此时已经有儿女了。然而此作为伪作。 石涛晚年果真娶妻成家并有了儿女吗?对此,学界有两种观点,一是石涛晚年的确成家娶妻生子,大涤堂就是其名副其实的家。也有论者对此提出置疑,认为石涛晚年并未成家,其存世文献中所谓“儿女”、“稚子”等语,并非是其真正的子嗣。 经初步研究,我的结论是,石涛晚年并未娶妻生子,没有真正意义的家,他所说的“家”是指包括其门人、帮助其生活的人等所组成的一个集体。

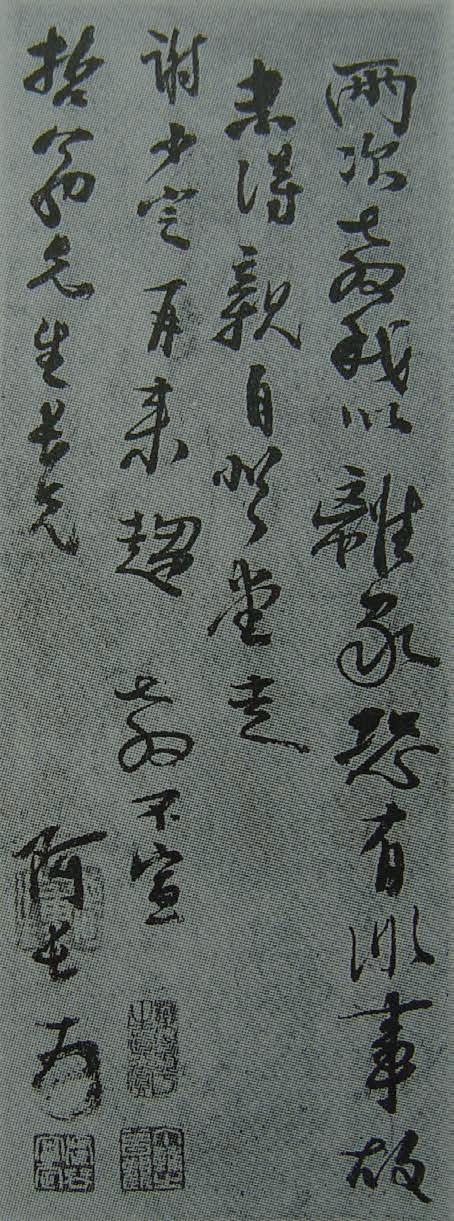

一、入住大涤堂前,石涛乃出家人,是无家之人。石涛娶妻生子之事只能在最后十年。 石涛有行书七古诗一件作品,作于1695年初,现藏四川博物馆,《中国古代书画图目》编号为川1-295。上石涛有跋称:“长年老病客他乡,闻者不须动颜色。……我老无家安得诀,故人有问常结舌。”款“一亥上元”,诗作于1695年的元宵节,诗中有浓厚的落寞情调。在热闹的节日气氛中,他感叹人世的无常,感叹世态的荒诞,透出一股酸辛。看着别人热闹的家,而自己是“我老无家”,顿生凄凉。可见,石涛在1695年初没有成家。 1695年春夏之交,石涛在《巢湖图》中题诗云:“且喜无家杖笠轻,别君回首片湖明。从来学道都非住,住处天然未可成。”款:“乙亥夏月,合淝李容斋相国与太守张见阳两先生相招予,以昔时芝麓先生稻香楼施予为挂笠处。予性懒不能受,相谢而归。”题诗和款语中对“家”的问题作了回答。说明当时石涛还是一个出家人,所以有“且喜无家杖笠轻”的说法,此时他没有家室。 陆心源《穰梨馆过眼录》卷三十六载有《石涛方文山书画合册》,其中第三页设色山水,上石涛题有诗:“无发无冠泱两般,解成画里一渔竿。芦花浅水不知处,偌大乾坤收拾间。”款“清湘瞎尊者戏为之者也,时乙亥秋九月。”也就是石涛从合肥归来的那年秋天。石涛以“无发无冠”形容当时的情况。石涛此时没有家,偌大乾坤就是他的家。 大涤草堂建成后,大约在1699年,石涛致八大山人一札,重求《大涤草堂图》,其中有这样的话:“济欲求先生三尺高、一尺阔小幅,平坡上老屋数椽,古木散樗数株,阁中一老叟,空诸所有,即大涤子大涤堂也。”从其中“阁中一老叟,空诸所有”语看,此时石涛虽然出佛入道,仍然是“空诸所有”,所谓成家之事没有踪影。

二、大涤堂中的石涛,仍然说“头白依然未有家”。 诗中有“只今对尔垂垂发,头白依然未有家”之语,应作于其出佛入道之后,“垂垂发”意味他不是佛子。“未有家”,似有双重含义,一是故国之叹;一是家室之叹。据此可以判断石涛此时并没有真正意义上的“家”。石涛晚年所作《广陵探梅诗》,其中有一首云:“怕看人间镜里花,生平摇落思无涯。砚荒笔秃无情性,路远天长有叹嗟。故国怀人愁塞马,岩城落日动边笳,何当遍绕梅花树,头白依然未有家。”“头白依然未有家”,仍是他的咏叹。 石涛《庚辰除夜诗》中的最后一首云:“年年除夕未除魔,雪满天涯岁也过。五十有余枝叶少,一生累及友朋多。强将破砚陪孤冷,奈有毛锥忍不呵。郁垒神荼何必用,愧无风味抱嵯峨。”从诗中也可看出,在大涤堂中,可以说他有了外在的家,但这位艺术家仍然感到异常的孤独,五十有余枝叶少,是说自己来日无多。强将破砚陪孤冷,是说自己的孤独。由诗中也可对其大涤堂中的情况约略知之,老来得子情况根本就没有出现。

三、石涛晚年所说的“稚子”、“小子”应不是其儿女。 石涛晚年与退夫(程道光)相善,退夫对他的生活帮助很多,《过云楼书画记》载有石涛一致退夫的书札:“屏早就,不敢久留,恐老翁相思日深,遣人送到,或有药,小子领回,天霁自当谢,不宣。上退翁先生。大涤子顿首。天根道兄统此。” 这里的“小子”,如果按有的论者说法,解为石涛的孩子的话,那么一位不到十岁的孩子怎么能到较远的地方送屏风、拿药之类的事情。这“小子”不可能是他的儿子。 北京故宫博物院藏石涛庚辰(1700)年所作之《上元感怀》二首,题为《梦梦道人手稿》,其一云:“老去欢心强不开,儿童笑问故徘徊。只凭锣鼓轰天震,未觉花灯彻夜催。国富喜闻珠宝贱,民穷怕见火生灰。大家收拾关门坐,免使痴情泪眼开。” 二诗写上元节日,好不热闹,但热闹是别人的,他却在“帘儿底下,听人笑语”。“儿童笑问”之“儿童”,是那些不知愁滋味的少年,并非是石涛的子女。

四、石涛题跋中“家”的涵义 从石涛的语言看,石涛所说的“家”意义比较宽泛。他说的“家口众”不一定就指妻室儿女的家。55岁之前,他作为个佛门弟子,寺庙就是他的家,佛门中人,就是他的家人。他称喝涛为“家喝兄”,佛寺就是他的家。 现藏于四川博物馆的《山水二段》,其中一段作于1695年,记载舟过芜湖心中的感受。跋云:“乙亥夏五月舟泊芜城,忆岩夫、实公诸旧好十无一在,舟中泪下,复夜深月上,不能寐,家人尽睡,余孤灯作此,以遣之。”这里的“家人”显然不是指他的家庭。而指同舟之人,或指他的门人。正是在1695年的夏天,石涛婉拒合肥朋友的邀请,说自己乐得无家,无家“杖笠轻”,走遍天下,自由自在。

五、石涛晚年可能的“家人” 香港开发有限公司1969年出版之《石涛书画集》第一册,图27影印石涛款《范宽笔意图》,其有题识语云:“除夜客真州之读书学道处,风雪中不得奉访西玉道兄,用范宽笔意。此小徒中有人大似西粤瞎尊者,未归客,请发一笑,清湘原济。”此作无年款,石涛客真州学道处在1695年秋到1696年。正在“舟泊芜城”之后,这里所说的“小徒”,应就是他在“舟泊芜城”一图行款中所说的“家人”。  范宽笔意图轴 香港开发有限公司《石涛书画集》影印 石涛晚年的生活从寺庙转入家庭,发生了很大的变化。大涤堂可以说是他世俗生活的开始。在大涤堂这个空间中,石涛组成了他特别的“家”。石涛的“家口众”不是指妻子儿女,而是指他家中的成员。成员大致包括三部分,一是从他习画的人;二可能包括他收留的一些人(这两部分的人,可能都是他所说的“门人”);三是照料他生活的人。前两部分的人,有一些可以探知者。 在北京故宫博物院所藏的石涛致江世栋的四通书札中,有一封这样写道:“向日先生过我,我又他出。人来取画,我又不能作字,因有 事客在座故也。岁内一向畏寒,不大下楼,开正与友人来奉访,恭贺新禧是荷。外有宣纸一幅,今挥就墨山水,命门人化九送上,一者问路,二者向后好往来得便。”化九,就是长期以来被误为石涛本人的石乾,他是石涛的“门人”,也是从石涛学画的画家。从“命门人化九送上,一者问路,二者向后好往来得便”看,化九在石涛生活中起着重要作用。化九不仅随石涛学画,也随其学诗,甚至参与家中之管理。诗人汪遁予有《寄石涛兼怀破水、书载、山来、汉瓿、化九竹西》诗,其中郑蕃修(破水)、杜乘(书载)、张潮(山来)、张汉瓿等都是居扬州的诗人。汪颖(字遁予),歙县人,移居汉阳,自号老渔遁予,是一位常来扬州的著名诗人,而其中提到的化九,就是石乾。 晚年石涛身边,绝不止化九这样一位“门人”。而石涛与退夫书札中的“屏早就,不敢久留,恐老翁相思日深,遣人送到,或有药,小子领回”的“小子”,正是石涛的门人。而所谓“伸纸”的小儿,垒台的“稚子”,也有可能就是这批门客。 石涛可知门人除了石乾之外,还有一位名吴蔼的扬州诗人。吴蔼,字吉人,号阶木,歙人,康熙间诸生。此人为石涛友人程浚的内弟,与石涛交深谊厚。他虽然不工画,但却精于诗,乃是石涛的诗弟子。其诗歌成就为王西斋兄弟、李虬峰、朱古愚等所称赏。一生好壮游,其诗集有多首题八大山人画之诗作。 而洪正治就是石涛的另外一位“门人”画家。他自称“予以与老人居处最久”,与石涛有特殊的关系。华盛顿弗利尔博物馆藏有《洪陔华画像》,此中山水背景部分为石涛所作,石涛有“丙戌冬日清湘遗人大涤子极”款,为石涛逝世前一年(1706)所作。也就是说,在石涛生命的最后岁月里,洪正治与其“居处”。 人物画家蒋恒可能也是石涛晚年的门人。北京故宫博物院藏有石涛与蒋恒合作的吴南高像,中国古代书画图目编号1-4767。画一山,山之平顶上一人靠松而立。左侧下有小字题曰:“云阳蒋恒写。”与石涛同“居处”的门人可能还有高翔、程鸣等,他们是石涛的“门人”。 除了这些学画学诗门人之外,石涛晚年还需要生活上的照顾。石涛晚年,多病缠身,他在给江世栋的信中说:“自中秋日与书存同在府上一别,归家病到今,将谓苦瓜根欲断之矣。重九将好,友人以轿清晨接去,写八分书寿屏。朝暮来去,四日完事。归家又病,每思对谈,因路远难行。”沈阳故宫博物院藏有石涛书札数通,其中有一致哲翁之札中写道:“别后非常之病,有一月未下楼。上下气不接,气虚,食还如常。前日过我,弟正用药,拂枕而卧,不知罪罪。”从多方面资料看,石涛晚年定居扬州之后,身体一直不好,生命的最后几年可以说病魔缠身。脱离了寺庙“集体”生活,他需要自己照料自己,更需要照顾自己的人。

六、石涛晚年不平静的“家”  致哲翁札 沈阳故宫博物院 此札笔致老辣,乃石涛极晚之作。从这里反映的情况看,石涛恐怕家中闹出“非事”,而他朋友劝他早点离开这个家,这已经不是一般的危机了。身体多病,心情不好,而生活也愈加困顿,再加上如此之“非事”,这个苦瓜真的要从藤上断落了。我们无从知道他的家中到底发生了什么,但可以确定的是,他无妻无子,并非是普通家庭之间的纷争。他家中的“非事”只能在他、门人、帮助他生活的人之间出现。从“少定”一语揣测,其府上一定此时正经历不定,似乎像是门人之间的内讧、争斗。他苦心经营一个大涤草堂,到头来却想逃离这个“家”。 另外,晚年他在大涤草堂中,生活的困顿非一般人可以想象。他在给哲翁的信中说:“时闻贵体安和,心甚喜,因倒屋未出门也,不尽。”(此札今藏上海博物馆)已经到了家危屋倒的地步,大涤堂再也没有刚建时的煊赫了。他在给江世栋的信中诉说着心中的痛苦:“先生向知弟画原不与众列,不当写屏,只因家口众,老病渐渐日深一日矣。……弟所立身立命者,在一管笔,故弟不得不向知己全道破也。或令亲不出钱,或更开与众画转妙,绢矾来将一半。因先早走字请教行止如何,此中俗语俗言,容当请罪。”(此札今藏北京故宫)从此信中可以看出,他的生活需要朋友接济了;当他为了家人过活,不顾老年精力不如,舞笔难转动,宁愿干写屏这样以前不愿做的事时。 他有《绝粒》诗二首,其一云:“寒欺茅屋雪欺贫,绝粒还堪遣谷神。傲世不妨寻旧侣,忍饥聊复待新春。时催朽木浑忘倦,一笑空山自解嗔。会得迂疏生事拙,掩关端许砚为邻。”“风雨猖狂万马奔,堆篱倒竹压蓬门。无柴烧尽过冬火,有力煨穷养拙根。迹地裁诗湖雁字破山作画野樵痕。空堂夜夜明如昼,魂断梅花冷落村。”诗作于1697年之后,可见石涛晚年生活的窘迫状况。 家庭中的不宁,也预示了石涛身后的萧寥。阮元《广陵诗事》卷十记载:“石涛和尚自画墓门图,并有句云:‘谁将一石春前酒,漫洒孤山雪后坟。’诗人高西唐独敦友谊,年年为之扫墓酹酒。闵廉风有《题石涛墓门图》诗云:‘可怜一石春前酒,剩有诗人过墓门。’”高西唐,即诗人、画家高翔;闵廉风,即诗人闵华。石涛生前就预见自己生后的寂寥,而唯“剩有”扫墓者一人,反映出这位伟大艺术家身后的凄清。他生前是“一枝寂寥”,身后还是“一枝寂寥”。他没有自己的子嗣。 他去世以后,伪作风行,如门人石乾堂而皇之地将老师的印章盖在自己的画上,以索高价。李虬峰在为其作传时,竟无一言及于石涛的后代(这其实是一般传记的通例),这也说明石涛并无真正的儿女。

七、对李驎所说“伤孩抱”问题的解释 学界有将“名登玉牒伤孩抱,迹托黄冠避劫尘”两句,作为石涛晚年有家室的证据。认为:“说明石涛在六十岁以前就已经娶妻生了孩子。”其实这两句话中的“名登玉牒”,是说石涛出身皇族,“伤孩抱”指的是李驎在《大涤子传》所记载的,父兵败被杀,“是时大涤子生始二岁,为宫中仆臣负出,逃至武昌”。也就是石涛在《钟玉行先生枉顾诗》中所说的:“嗟予生不辰,髫龀遭险难。”意为襁褓之中,便遭不幸。 李驎《大涤子传》云:“后见诸同辈好名鲜实,耻与之俦,遂托于不佛不老间。嗟乎!韩昌黎《送张道士》诗曰:‘臣有胆与气,不忍死茅茨。又不媚笑语,不能伴儿嬉。乃著道士服,众人莫臣知。’此非大涤子之谓耶!”韩愈的这首《送张道士》诗,主要是赞扬张道士以国家生民利益为重,疾言痛陈治国之利弊。韩愈《送张道士》诗云:“张侯嵩高来,面有熊豹姿。开口论利害,剑锋白差差。恨无一尺捶,为国笞羌夷。诣阙三上书,臣非黄冠师。”李驎引此诗是恰如其分的,他要赞扬的就是这样有气有胆的黄冠道人,入道并不是逃遁,而是热血使之然。其中的“又不媚笑语,不能伴儿嬉”数语,暗指石涛的生活旨趣,前者说石涛的不同流俗的高风,后者似乎透露出石涛并没有选择了世俗生活,娶妻生子,没有子嗣,如果石涛晚年沉浸在绕膝之喜中,李驎此语则就有些讽刺的意味了。“不能伴儿嬉”是石涛晚年生活的直接写照。  《石涛研究》,朱良志,北京大学出版社,2017年6月。 来源:澎湃新闻 |